(2025.01.14更新)

納得して働く

育休復帰特集|両立の不安を解消!保育園が決まる前に「やることリスト」を作ろう

こんにちは!ノーベル事務局です。

育休生活は、子どもの著しい成長に驚きよろこんでいるうちにあっという間にすぎてしまいますよね。そして迫ってくる復帰後の生活…みなさんイメージできているでしょうか。まだの方もそろそろ準備をはじめておいたほうがよいかもしれません。

今回は、娘3人の母であり、正社員時短ワーママを10数年経験した私が(昔の記憶をたどりながら)、育休復帰準備のコツをお伝えいたします!

育休復帰を考える時に不安だったこと

私も一人目の育休復帰準備のこの時期は、まだ漠然と期待と不安が入り混じる…という日々でした。

職場復帰したら、好きな服を着て♪ 電車乗って♪ 毎日ゆっくりランチするぞ♪ という期待。

保育園に無事入れるだろうか、入れたとしてもどの保育園になるのか、保育園に早く慣れてくれるか、という不安。

今でも子育てで毎日手一杯なのに、仕事しながら本当に育児との両立できるのか、という不安。

朝はどうやって送り、帰ってきてからの食事、お風呂はどうしようか、という不安。

夫は今は家事負担はほぼゼロ。私が復帰したら分担してくれるか、という不安。

ちゃんと社会復帰して、仕事についていけるのか、という不安。

(あれ?不安の方が圧倒的に多い!!)

幸い、第1希望の保育園が併設していた「赤ちゃん広場」で知り合ったママと、いろいろ相談しあっていました。特に、家事育児と仕事の両立を自分が本当にできるのか、という点はとても不安でした。実家も遠かったので、日々祖父母に手伝ってもらうことも期待できず、「どうやって自分でやるか?」を考える毎日でした。

もちろんすべてを復帰前に準備できませんし、完璧にしようと気負わなくていいと思います。

復帰後、日々やりながら!職場の先輩ワーママからもたくさんアドバイスをもらいながら、試行錯誤の日々でした。

家事の効率化を模索したり、

自分なりの優先順位を決めたり、

マインドを切り替えたり、

パパを巻き込んでいったり・・・。

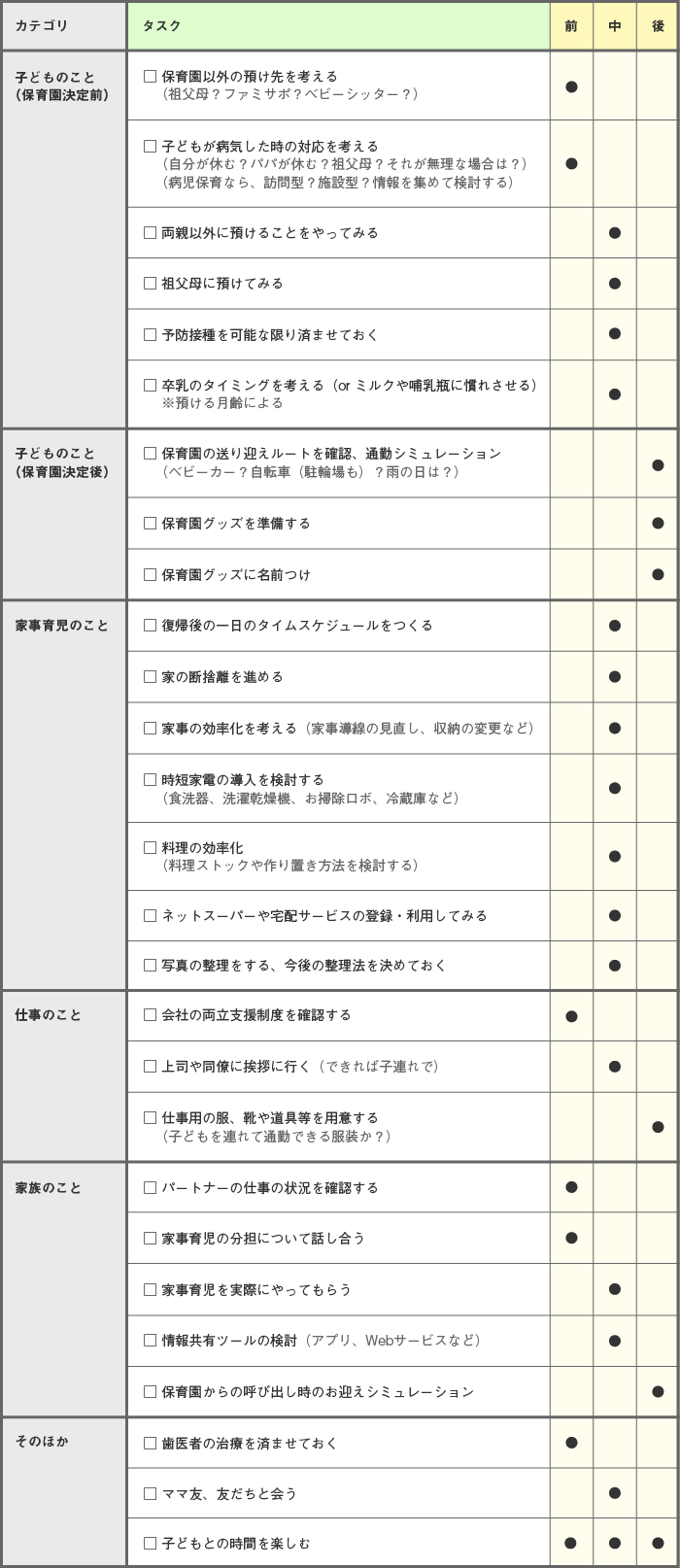

育休復帰までのやることリストを書き出そう

復帰後の育児と仕事の両立のために、育休中の今、やっておくこと。

復帰後の不安を解消し、モヤモヤした頭を整理するためにも「育休復帰準備やることリスト」を作成してみませんか。

一般的に必要といわれている項目に私なりに追加をしてみました。

印刷もできるのでぜひ活用してみてください。

※表の「前・中・後」は、おすすめの開始時期。情報集めは前期、家事効率化は中期、保育園や仕事の準備は後期、としています。

>>「育休復帰準備リスト」印刷用のPDFダウンロードはこちら

これを参考に、一度ご自分でもリストを作成してみることをぜひオススメします。

この年末に夫婦で復帰後の生活を一緒に色々とシュミレーションしてみた、という方もいらっしゃると思います。ぜひパートナーとじっくり話し合って、ご家庭にあった両立スタイルをつくっていってくださいね。

私がいちばん迷ったのは、「保育園以外の預け先」でした。

急な残業はどうする?保育園に頼れないときは?

基本的に保育園の送迎は時短をとっている私でしたし、祖父母に頼むこともできないし…。

地域のファミサポの説明会にはいきましたが、登録までには至りませんでした。第一子は人見知りがひどくて、説明会中の託児サービスでもずーっと泣き続け、私が他の人に預けることが不安になってしまい、登録しても実際利用しないのではないかとあきらめました。(今思うと、保育園に通いだせば、親子ともに「他人に預ける」免疫はつくもの。登録だけでもしておけばよかった)

それから、復帰後にかなり苦労したのが「子どもが病気になった時の対策」です。復帰前にはなにも対策をしていませんでした(後悔…)。

子どもは毎月、なにかしらの病気にかかる!

第一子は、特に大人に囲まれた環境で育っていたせいか、保育園に通い始めたとたん「胃腸炎」やら「アデノウイルス」やら色々な病気にかかりました。

とにかく復帰後1年は、毎月のように保育園からのお呼び出し。病気にかかれば2~3日仕事を休むのは覚悟しなければなりません。有給休暇もどんどんなくなる…、職場にも迷惑をかけ…、肩身の狭い思いをしました。

もっと病児保育などの預け先について、真剣に検討しておけばよかったと今になって思います。祖父母を頼れる場合でも、1,2歳の孫を長時間預かることにはお互い慣れていない場合が多いでしょうから、前もって少しずつ慣れてもらうほうがよいですね。

リストを作るうえで大事にしたいポイント3つ

やることリストを作る上で大事にしたいポイントを3つ、ご紹介します。

①自分だけで抱え込まない、家族を巻き込む

書き出してみるとわかりますが、やることはけっこう膨大です。

全部自分でやろうとしないことが一番のポイントです!

平日の昼間にひとりでリスト作りをすると、だんだん悶々としてきます。

そんな時は、まずパートナーに根気よく相談しましょう。

放っておいても母親の負担は大きくなりがち。

自分の負担をなるべく軽くできるように心がけて…!

育休復帰後の仕事の育児の両立には、とにかくパートナーや周囲の協力が不可欠。家族だけではまわらないと思ったら、第三者サービスなどの利用も考えましょう。まずは自分と家族の心身の健康・安定が何より大切です。

②全てのタスクに期限を決める

私自身がそうなのですが、期限を決めないと、やりません。

そして、期限を決めても、あっっっという間にその期限が来ます。

とにかく、期限が来たら放置せず、できなかったことはリスケしましょう。

何度かリスケを繰り返す場合は、そのタスクのそもそもの必要性から立ち返ってみて。必要ないこと、後でもいいことは切り捨てていきましょう!

③タスクは優先順位をつける

一旦書き出したタスクに優先順位をつけてみましょう。

始まってみないとわからないことなのか、時間があるうちにやっておいたほうがいいのかが見極めのポイントです。

自分のやりやすい方法や我が子のタイプなど、我が家の両立スタイルはやってみながら柔軟に調整しよう!という気持ちが長続きさせるポイントだな、と思います。マニュアル通りにはいきません。

例えば私の場合は、「夕飯の支度は朝やる」と決めて半年がんばりましたが、どうしても朝のバタバタに身体と気持ちがついていかなかったのです。

夕飯は帰りの電車の中で考えて、帰ってきてから一気にやる方が私には合っていました!電車の中が仕事と家庭のスイッチ切替になりました。

大した夕飯はできませんが、小さいうちは少量でいいし、保育園の給食でちゃんと栄養バランスがとれたものを食べているので、ちょっとぐらい手を抜いても大丈夫!

そんな気持ちになれたのも、復帰してから半年してからです。それまでは、めちゃくちゃ肩に力が入っていたんだと思います。

周りに頼って皆で仕事と育児の両立を

以上、少しでも、育休復帰を控えた方の参考になれば、うれしく思います!

復帰後の仕事と育児の両立において大事にしたいのは

「最初から完璧を求めない。抱え込まないこと」

「毎日1回は子どもを笑顔でぎゅーっとすること」

どんな声かけよりも気持ちが通じる気がします。

(これは子どもが大きくなっても変わらないですね^^)

子どもが病気したときも同じです。

「小さな子どもは熱を出して当たり前」

「丈夫な身体になるために必要なこと」

だから、子どもの病気を「避けたいもの」と思わないですむよう、上手にだれかを頼って心を軽くして乗り切ってください。その選択肢の一つとして、私たちノーベルの訪問型病児保育も、ぜひ検討してみて頂けたらうれしいです。

家族だけで解決できない課題が見つかったら?

リストを作っていく中で、「パートナーとの家事分担、どう話し合えばいい?」「どうしても手が足りない時はどうする?」といった、家族だけでは解決が難しい課題が見つかることもあります。

そんな時は、家庭の「困った」をまるっと解決する『まるサポ』を頼ってください。 家事のサポートや育児の相談など、あなたの復帰準備に伴走します。

復帰後の生活、一緒に整えませんか?「まるサポ」くわしくこちら>>

ノーベルは子育てと仕事の両立を応援しています!

両立でいちばん困ることは、子どもが病気の時の預け先。病児保育に頼る、という選択肢も考えてみてくださいね。

「ノーベルの訪問型病児保育」くわしくこちら>>

RELATED POSTS

納得して働く

納得して働く

納得して働く