(2018.12.11更新)

ノーベルと学ぶ保育

のぞき見!病児保育の舞台裏|小児救命救急研修-お子さんの命を守れ!

こんにちは!ノーベル事務局です。

今回は、ノーベルで行っている小児救命救急の様子をレポートしたいと思います!

ノーベルでは、大切なお子さまをお預かりするにあたって、何よりも「安心・安全」を重視し保育に努めています。

ですが、小さなお子さまは身体がまだまだ未発達。なので、急に容態が急変する可能性もないとは限りません。そんな「いざという時」のために、年2回、全保育スタッフに向けて小児救命救急のセミナーを定期的に開催しています。

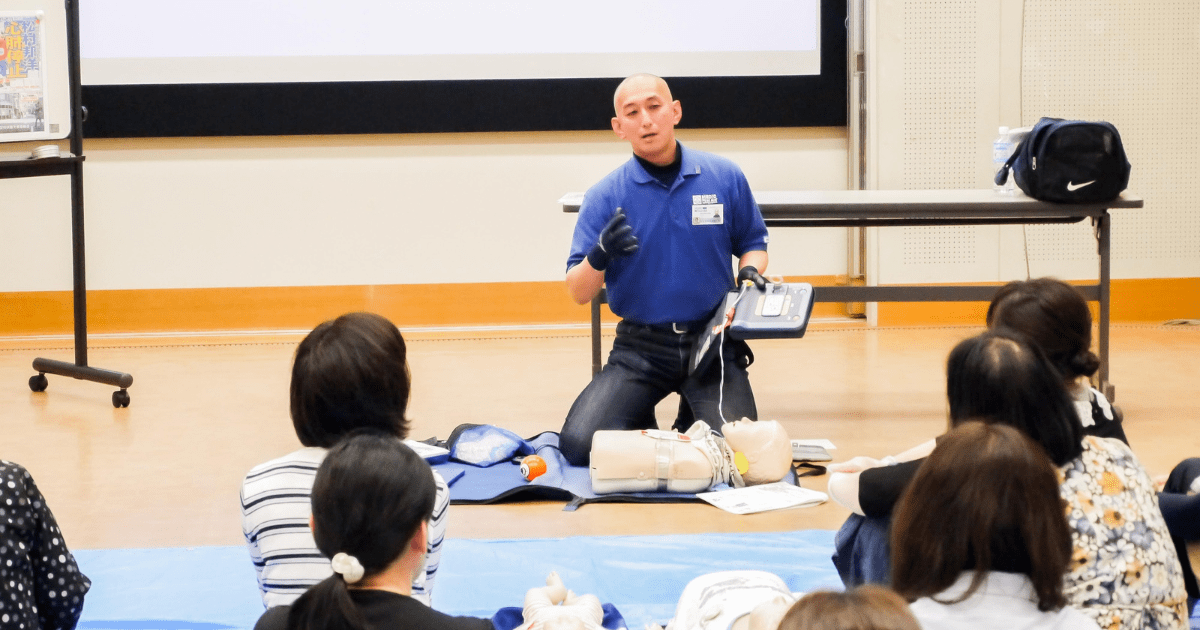

今回講師を務めてくださったのは、ノーベルの立ち上げ期からお世話になっている「すまいる舎こども救命講習センター」の前田祐宏先生です。

タイムリミットは4分!固まっている時間はない

もし心肺停止が起こった場合、タイムリミットは4分しかありません。

心肺停止から4分後には脳が死に始め、以降、1分ごとに障害が残る可能性は高まります。

10分後にはほぼ助からないとのこと。

見つけた瞬間に行動しないといけないのは、このタイムリミットがあるからです。

倒れている子供を見つけたら

1. まず落ち着いて、手袋を装着

手袋を装着するのは、感染症の予防はもちろんですが、周りに危険物がないかを確認し、自分の気持ちを落ち着けるため。

目の前でお子さんが倒れていたら、パニックを起こすのが当たり前。

それでも少しでも落ち着くために、まずは手袋をはめて深呼吸をしましょう。

手袋がない時はスーパーの袋でも大丈夫!

2. 叩いて、呼んで、意識があるかを確認!

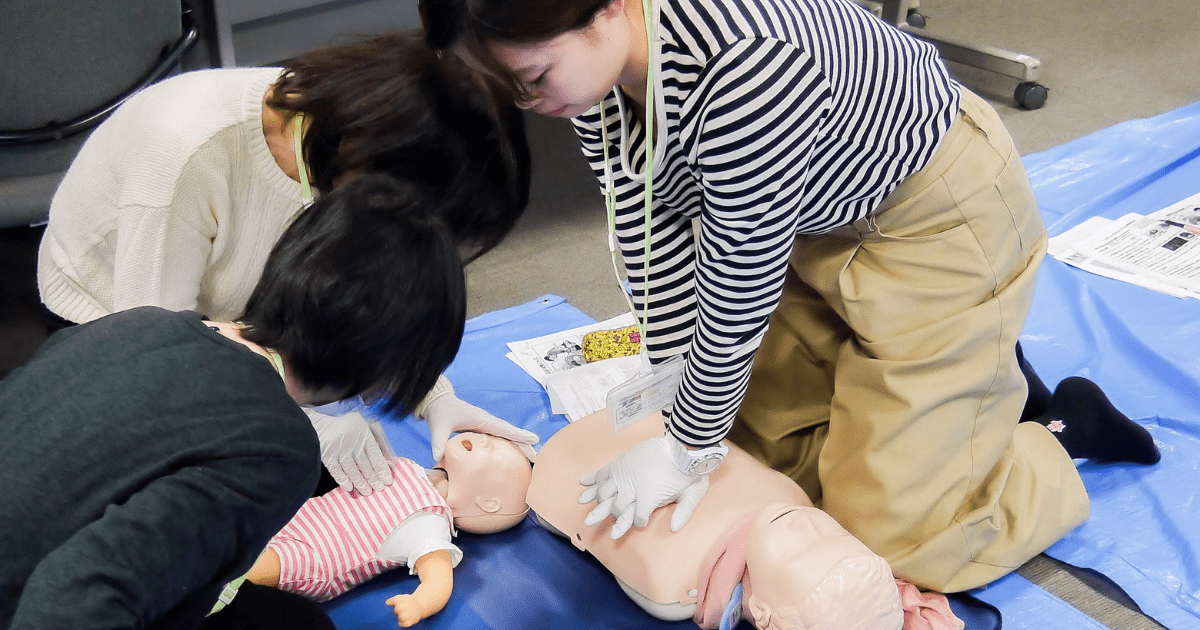

鎖骨のあたりをたたくか、小さな乳児であれば両足首を片手で持って足の裏を叩きます。

3. 顎を持って気道の確保、呼吸の確認

大人と違って、子供は心臓由来ではなく、呼吸が止まったことによる心停止が多いそうです。

まずは気道を確保し、呼吸をしているかを確認しましょう。

意識がなく、呼吸もなかったら

それは心肺停止状態です。ここで固まらず、早急に対応が必要!

4. 119番を呼び、周りにAEDを持ってきてもらうよう依頼。そして胸骨圧迫へ!

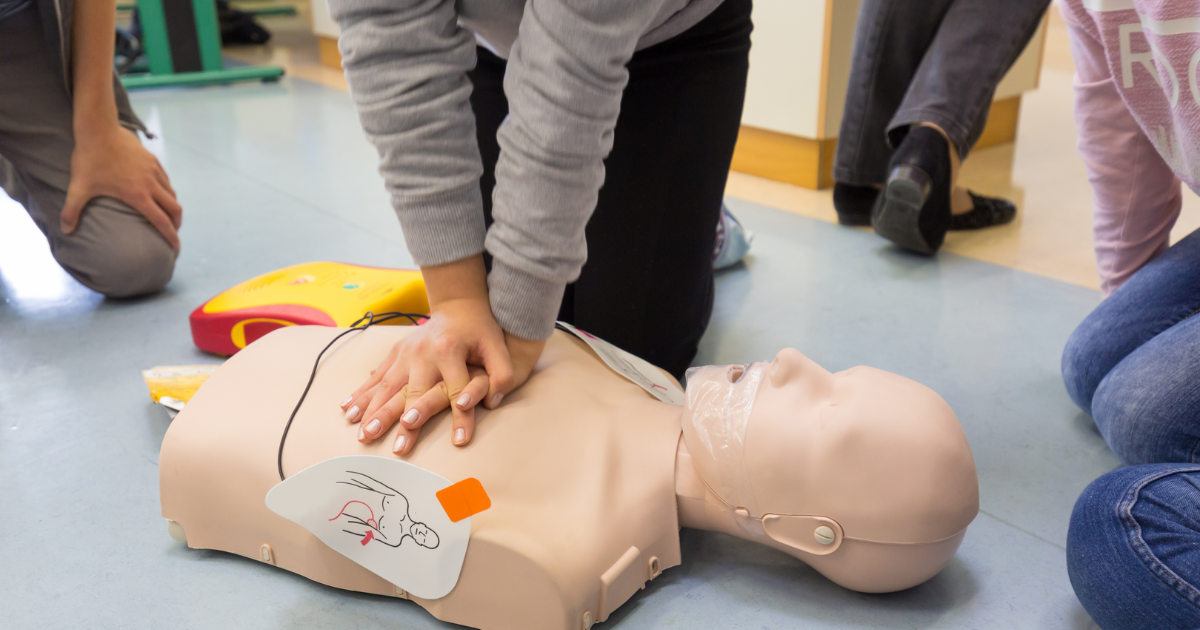

30回の心臓マッサージと二回の人工呼吸がワンセット。心臓に刺激を与え、呼吸を継続させて、脳に酸素を送り込みます。

5. AEDが来たら貼付け、心臓のチェック

AEDは電気ショックだと単純に思っている方が多いそうですが、実際は心臓のリズムをチェックする機械です。必要がないと判断された場合、誤ってボタンを押しても電気は流れません。なので、AEDを使うことを怖がらなくても大丈夫です。あとは、AEDから流れるアナウンスに従って行動しましょう。

あとは救急車が来るまで、ひたすら胸部圧迫と人工呼吸を繰り返します。

ぜったいに諦めない! それが大切な命をつなぐことになります。

大事なのは、「いざという時、動けるか」

講習で重視するのは、とにかく「実際に現場に遭遇した時に動けるか」どうか。

いくら心臓マッサージや人工呼吸のやり方を知っていたとしても、実際にいざという時に遭遇すると、頭が真っ白になってしまったり、その場でうずくまってしまう方が現場では多いのだそうです。

真っ白になっても、シンプルに「何のためにするのか」「命を助けるため」ということだけをきっちり理解していれば、いざという時に動ける、と、長年救命救急に携わっていた前田先生は仰います。

「マッサージのやり方だけを知ってても、いざという時はパニックになって動けないのが人間。

パニックになってもいい、動いて助けなきゃ」

タイムリミットは4分しかありません。

いざ、「その時」に遭遇したら…。

自分は、目の前の命を救えるか。

ノーベルの保育は基本1対1なので、何かあった時、動けるのは自分しかいません。

研修を受けるスタッフは全員真剣そのもの。

何回も同じ研修を受けているベテランスタッフも、熱心に研修に取り組んでいます。

いざいう時に、パニックにならずに動けるように。

ノーベルでは、いざという時に大事なお子さまを救えるよう、

今後も定期的に救命救急を含む様々な専門セミナーを行っていきます。

このような事態は起きないことが一番ですが、万が一の時に備え、最善の対応ができるよう、今後もスキルアップに努めて参ります!

RELATED POSTS

保育者として働く

保育者として働く

保育者として働く